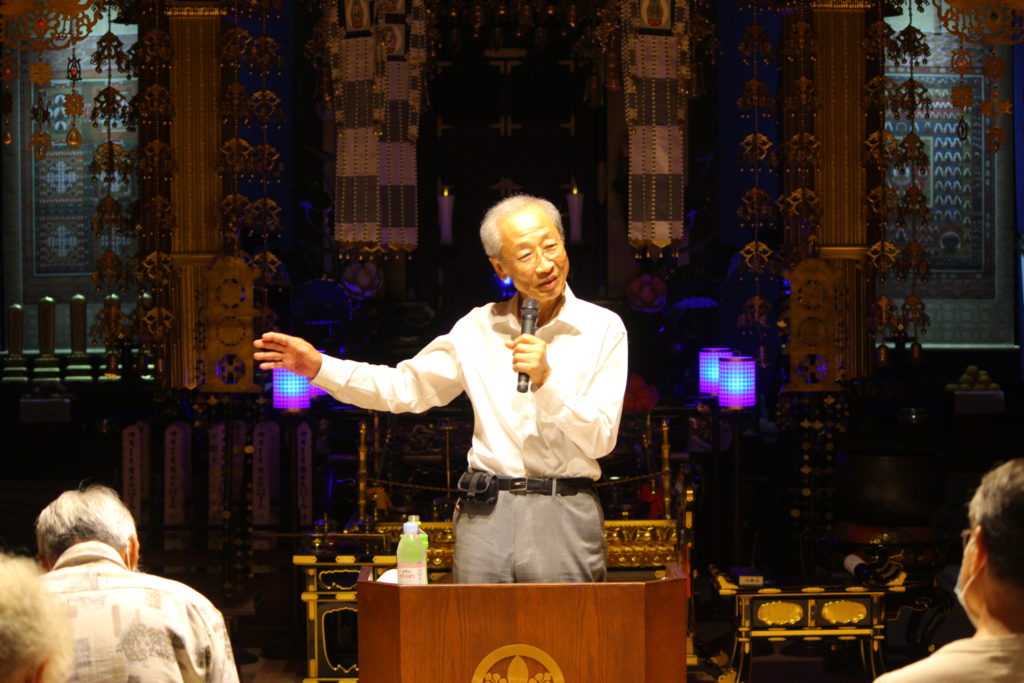

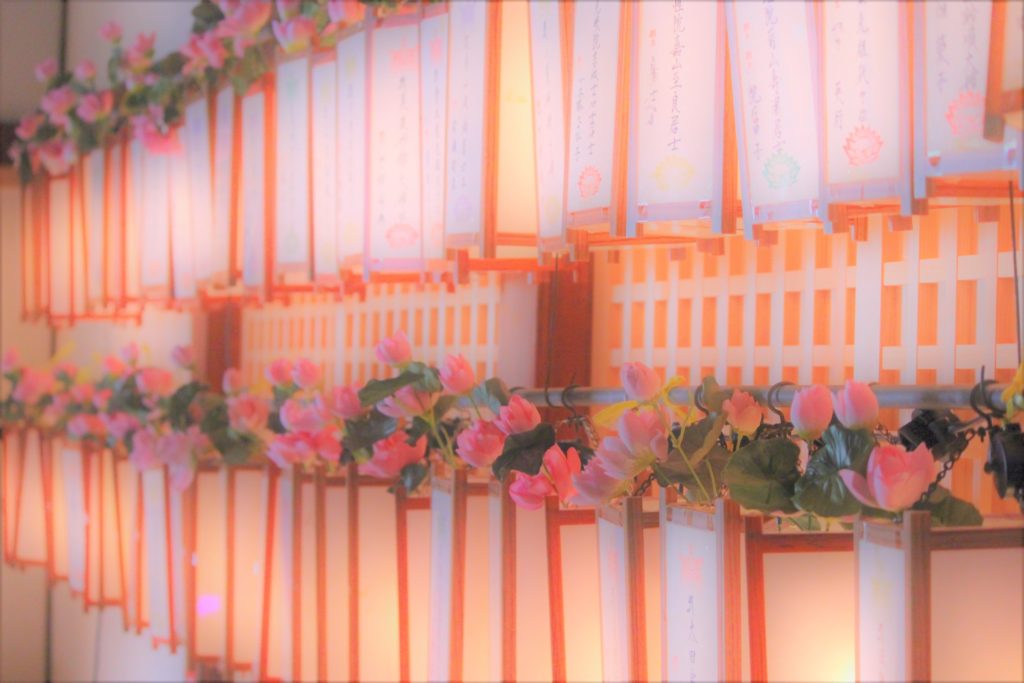

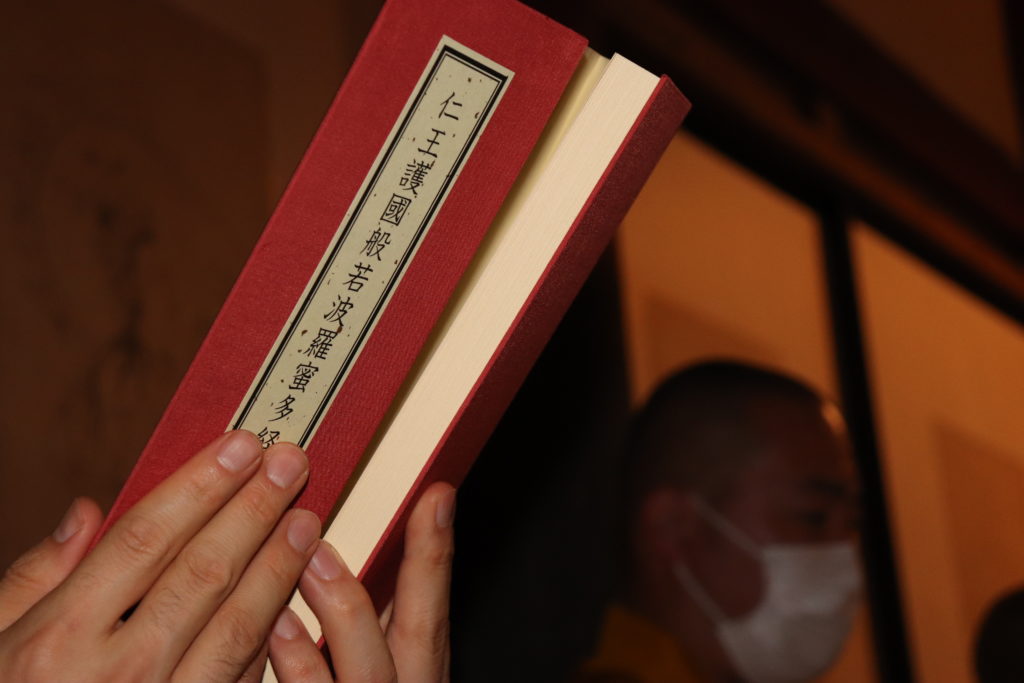

この度、徳仁天皇御即位に際しまして、令和の御代が鎮護国家万民豊楽たるよう『仁王護国般若波羅蜜経』(以下、仁王経)を読誦する法会を、有志真言宗14ヶ寺16名の僧衆皆様にご参集いただき、11月19日、国富の瓶井山安住院様にて奉修いたしました。

我が国において『仁王経』を読誦する法会(仁王会、または仁王講)は、斉明天皇6(660)年に「百座百講仁王会」として初めて行われ、以降歴代の天皇がこれを設けてこられました。宗祖大師も嵯峨、淳和両帝の御即位に際して奉修されていますが、醍醐天皇の延長4年(926)に編纂された『延喜式』には、「凡そ天皇の即位には仁王般若会を講説す。一代一講なり。」とあり、この頃には天皇即位儀礼のひとつとして定着しています。以来、(所説ありますが)応仁の頃まで、御大典の翌年には必ず同法会を宮中大極殿や紫宸殿に於いて修すこと(一代一講大仁王会)が天皇即位礼の一環として続けられ、神式の大嘗祭と並んで尊崇されてきました。

また「仁王会」は、天皇御即位の際のみならず、天変地異や疫病流行等の国家的危機の際に「臨時仁王会」としても度々修されており、この度のコロナ禍を鑑みても、今この時に当法会を修すことは大変意義深いことであったかと存じます。

この度、令和という新しい御代を迎えるにあたり、岡山に於いて「仁王講」を奉修することができましたのは、先ずもって、その意義をお汲み取りいただき、特別協讃施主、並びに協讃施主をお勤めいただきました皆様のおかげでございます。心より感謝申し上げます。特に、黒住教御教主黒住宗道様、天台宗本性院永宗幸信様、さらには岡山県神社庁様からも宗旨宗派を超えてご支援を賜りましたことは本当に有難いことであるとともに、神社界からバックアップをいただいて仏教儀礼を行うことができるというのは様々な意味で価値の深いことであろうと存じます。

そして何より、道場をお開き下さっただけでなく、当法会を行う上で最も重要である経典の製本作業にあたりその内容を全てお一人で校正下さり、さらには当法会実施に向けて多くのご指導をいただきました安住院ご住職・生駒琢一僧正様、また、当法会実施にあたり様々な調整、道場荘厳など細部に至るまで大変お世話になりました同院副住職・生駒善勝僧正様、そしてご参集いただいた真言宗各御寺院様には心より厚く御礼申し上げます。

さらには、法会の準備、片づけなど、法会の運営を支えて下さいました㈱中原三法堂浜店様をはじめ、ご協力いただきましたすべての皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。

今上天皇陛下は、御即位なされて最初の記者会見において「変化の激しい時代の中で、多様性に対して寛容の心をもって受け入れていかねばならない」とおっしゃいました。令和という御代は、人口減少に伴って在留外国人が加速的に増える時代です。さらにはAIなどの技術革新も伴って私たちの生活様式、慣習、文化などは大きく変化するだろうと言われております。令和はまさに「多様性」の時代であり、陛下のおっしゃるように人間それぞれが互いの違いについて尊重し合える心を持ち合わせる必要があります。ジェンダーによって差別されない、障がいによって差別されない、生まれによって差別されない、職業によって差別されない、そういうどのような境遇の人であっても人生を心豊かに歩むことのできる寛容な社会を、令和の日本に切に願い、また、期待する次第です。

合掌

龍門

↓↓↓山陽新聞デジタルでも報道をいただきました↓↓↓